春日里,首梁施工進行時……

3月26日清晨6時,春陽煦暖的錫城大地涌動著建設熱潮。

在中鐵一局312國道11標項目施工現場,測量員裴勇正手扶全站儀,反復校核12#蓋梁模板坐標和標高。這座即將澆筑的蓋梁,是標段首件現澆結構,其施工質量將直接影響后續19榀蓋梁的工藝標準。

軟基上的“鋼鐵堡壘” 打造毫米級誤差

“地基承載力為130千帕,支架搭設高度7.671米,寬度4.8米,縱距0.6米,排距0.9米,步距1.5米。”項目總工程師辛保成在技術交底會上劃出了這幾個關鍵數據。

針對回填區域的地質承載條件,施工團隊采用了石屑回填并加鋪20厘米厚C25混凝土進行硬化的處理措施,并在四周設置了排水溝。

在搭設盤扣式支架時,考慮到現場存在2%的橫坡影響,團隊通過BIM建模優化了支架底部和頂部的細部構造。在承受1.1倍荷載的預壓階段,支架沉降量僅為2.8毫米,比規范要求的5毫米限值低了44%。

“模板標高偏差2毫米,線型誤差1.5毫米。”技術員楊駱的對講機里傳來測量數據。工人們如同“空中舞者”般精準操作,使用液壓千斤頂調整模板的位置和角度,將誤差控制在2毫米以內。施工班組采用定型鋼模板工藝,就像給鋼筋穿上“定位馬甲”,并通過每隔0.3米的U型定位筋來固定波紋管,確保每根鋼絞線的位置偏差不超過3毫米。

混凝土的“時空交響” 將綠色建造貫穿始終

上午10時許,C50混凝土開始泵送。

班組負責人孔垂志將澆筑區域劃分為三個作業段,采取從跨中向兩側橫向分層、縱向分段的澆筑方式。每個作業段配備兩臺振搗棒,并采用“梅花式振搗法”以確保混凝土密實。針對鋼筋密集區域,施工人員則通過敲擊模板、聽其聲音來判斷混凝土的密實狀態。

“揚塵濃度為每立方米0.4毫克,噪音為52分貝。施工現場已設置沉淀池,生產廢水經處理后用于降塵。混凝土罐車卸料區鋪設了防漏鋼板,余料全部回收用于臨時道路的硬化。”安全員盧張浩在日志中記錄道。

暮色降臨,12#墩左幅蓋梁順利完成澆筑。這座長17.1米的“空中脊梁”,不僅承載著建設的智慧,更標志著項目進入橋梁工程施工新階段。當首件蓋梁順利澆筑完成,現場爆發出熱烈的掌聲,建設者們用實干詮釋著新時代交通人的擔當。

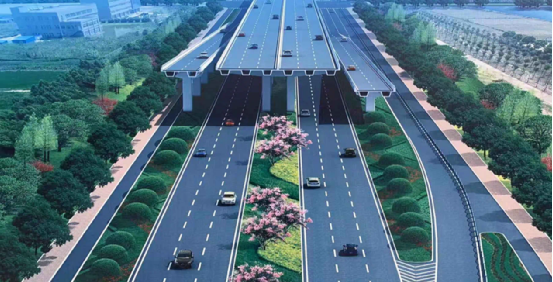

項目效果圖

澆筑混凝土